Mourad Djebabla-Brun, historien

Joseph Alphonse Couture, jeune enrôlé volontaire du 22e Bataillon, dresse un portrait complet, calepin et crayon à la main, de ce que fut l’expérience d’un soldat canadien de la Grande Guerre dans Du Saint-Laurent au Rhin. Carnets de guerre 1914-1918 (Septentrion, 2018).

L’écriture sans fioritures raconte son parcours son recrutement sa formation, sa traversée vers l’Europe et l’épreuve du front où J. A. Couture fut soldat, cuisinier et sapeur dans une unité de génie. Ces carnets couvrent également la fin de la guerre et le retour à la vie civile.

Rencontre avec l’historien Mourad Djebabla-Brun, le maître d’œuvre de l’édition de ce passionnant témoignage.

Comment avez-vous découvert les carnets de J. A. Couture ?

Mourad Djebabla-Brun: L’un des petits-fils de Joseph-Alphonse Couture m’a contacté, en 2016. Il m’a présenté les carnets de son grand-père et demandé si ces derniers pouvaient être utiles pour une éventuelle recherche.

Devant la richesse du document que je lisais, j’ai proposé au petit-fils de publier le document intégralement afin de rendre ce témoignage accessible au grand public et aux chercheurs.

Que sait-on de J. A. Couture avant son enrôlement dès octobre 1914 à Québec ?

Très peu de choses. C’est un Canadien français ordinaire né à Saint-Agapit. Il avait 19 ans en 1914. Rien ne le distingue particulièrement des autres combattants.

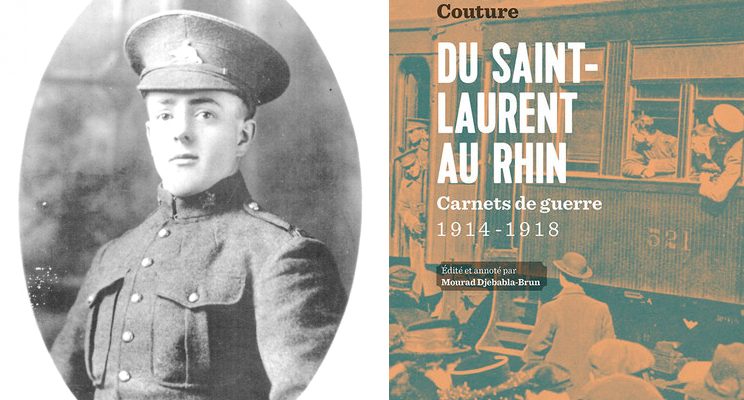

Portrait de Joseph Alphonse Couture dans son uniforme du 22e Bataillon, photo appartenant à la famille Couture

En quoi le parcours de J. A. Couture est-il si exceptionnel ?

Son parcours est exceptionnel à plusieurs niveaux. Tout d’abord, ses carnets couvrent la durée de la guerre, depuis son recrutement jusqu’à son retour à la vie civile.

Pour la période du 11 novembre 1918 à mai 1919, nous avons là un rare témoignage de soldat canadien sur ce que fut la vie après l’armistice. Couture rappelle que, malgré l’armistice, la guerre n’était pas pour autant terminée pour ces hommes.

L’autre intérêt des carnets concerne la description que Couture fait de l’Allemagne : il traite de ce pays avec ses yeux de simple soldat, au plus près de la population allemande occupée.

Les carnets sont également intéressants quant au parcours de l’auteur : du 22e bataillon, il passa dans le 6e Bataillon du Génie canadien. Il était un francophone dans une unité anglophone.

Il dévoile également le travail encore méconnu des sapeurs canadiens en 1914-1918.

Enfin, devenant cuisinier pour le Grand Quartier Général du Corps du Génie en juin 1918, il décrit les dessous de l’intendance, un sujet encore méconnu dans l’historiographie canadienne de la Première Guerre mondiale.

Que dit J. A. Couture de son passage en Europe ?

Ce qu’on retient de son expérience en France, en Belgique, et en Allemagne, c’est sa proximité avec la population locale. On accède au côté humain de la guerre. On mesure l’entraide qui se crée entre les soldats canadiens et les civils européens.

Au-delà de la violence et de la mort sur les champs de bataille dont il est témoin, son récit rappelle les liens qui unissaient le front et l’arrière en temps de guerre.

Quel a été le parcours de J. A. Couture sur les champs de bataille ?

Joseph-Alphonse Couture a été de toutes les grandes batailles du Canada. De septembre 1915 à septembre 1916, il est au front avec le 22e bataillon. Il participe alors à la bataille de Courcelette.

Par la suite, il rejoint le 6e bataillon du Génie canadien. Là, en tant que sapeur, il dévoile l’arrière-scène de grandes offensives comme Vimy, Passchendaele, puis les 100 — jours du Canada. Il termine la guerre avec l’entrée dans Mons.

Sapeurs canadiens consolidant la route pour l’avance de convois lourds, mai 1917

Source : BAC, PA-001230

En lisant les carnets de J. A. Couture, on remarque l’utilisation fréquente du mot « enfer » pour décrire les bombardements incessants de l’artillerie et le feu des mitrailleuses. À cela, s’ajoutent l’utilisation des gaz de combat, l’exécution pour l’exemple de soldats condamnés pour désertion, la vue de cadavres démembrés, les poux, les rats, le froid, la pluie et la boue où s’enlisent hommes et chevaux. Que nous apprennent les carnets de J. A. Couture sur la violence de guerre subie et imposée par les combattants ?

Joseph-Alphonse Couture présente la violence et la dureté du conflit telles qu’il les a vécues comme simple soldat dans les tranchées de premières lignes. Il nous plonge littéralement dans cet enfer et nous rappelle que la Première Guerre mondiale, même si elle était une guerre de tranchées de l’automne 1914 à mars 1918, a d’abord été une guerre d’artillerie dont les soldats ont été les victimes.

À un moment donné dans son récit, il pointe d’ailleurs du doigt des effets des bombardements sur certains hommes. Ces effets, nous les connaissons aujourd’hui : le shell shock ou obusite.

Champ de bataille après un assaut canadien, octobre 1916

Source : BAC, PAC-000826

Les carnets accordent une place importante aux permissions. Ainsi, Couture découvre Paris, notamment. Qu’en dit-il ? Quel rôle jouent ces permissions pour les soldats au front ?

Au contraire des Français, des Anglais ou des Allemands, les soldats canadiens ne peuvent pas rentrer au pays et dans leurs foyers pour des permissions. C’est donc à l’arrière, en particulier à Paris et Londres, que les soldats canadiens passent du bon temps. En accordant ces permissions, il s’agit, pour les autorités militaires, de donner un temps de repos aux combattants, de les éloigner du front afin de se refaire.

Pour le jeune Joseph-Alphonse Couture, venu des campagnes du Québec, c’est alors un monde inconnu, mais en même temps mondialement connu, qui s’ouvre à lui. À travers des descriptions simples, nous percevons son émerveillement d’être dans la Ville Lumière ou au milieu de la vie trépidante de Londres. Cela lui permet de nouer des contacts avec la population locale et de faire des observations sur les us et coutumes des Français, par exemple.

Que sait-on de la vie de J. A. Couture une fois qu’il a réintégré la vie civile ?

Une fois la guerre finie, Joseph-Alphonse Couture va rapidement épouser sa fiancée qu’il avait laissée derrière lui en 1914. Ils ont auront six enfants. Il s’installera à Montréal où il occupera divers emplois.

Durant la Seconde Guerre mondiale, il travaille dans une usine de munitions. Il ne parle jamais de la guerre avec les siens. L’alcool sera pour lui, comme bien des anciens combattants, un moyen de fuir les images qui le hantent des années 1914-1918.

Il devra être suivi médicalement toute sa vie pour les gaz inhalés au front. Affecté par les gaz, il meurt à 65 ans, en 1960.

La participation canadienne à la Grande Guerre a généré le mythe de Vimy au Canada anglais alors qu’au Québec, une constante demeure : la bataille reste effacée de la mémoire « au profit du souvenir d’une période […] d’humiliations qu’incarne la crise de la conscription », écrit Laurent Veyssière dans Vimy. Un siècle d’histoires (Septentrion, 2018). Comment situer la publication des carnets dans ce contexte mémoriel ?

Dans ce contexte mémoriel, le récit de Joseph Couture nous rappelle surtout une chose : Vimy, en 1917, est une bataille parmi les autres pour les combattants. Certes, il y a la conscience d’une victoire propre aux Canadiens, mais nul discours encore de « nationalisation » de cette victoire.

Le mythe, construit au Canada, se développe dans l’après-guerre.

Concernant la conscription, quand Joseph-Alphonse Couture avait à rencontrer des conscrits, il ne ressentait nulle animosité : c’étaient des combattants comme lui, pris dans la même galère.

Là encore, l’expérience douloureuse de la conscription est vécue au Canada. Ceci explique d’ailleurs qu’au Québec, cette expérience de la conscription sera retenue comme l’expérience de la guerre propre au Québec, tandis que l’expérience des anciens combattants sera tue, récupérée plutôt du côté de la mémoire canadienne pour nourrir en parallèle le mythe de Vimy.

Vous écrivez dans l’introduction que « l’historiographie canadienne de la guerre de 14-18 souffre du peu d’études en histoire militaire se penchant sur la question de l’engagement des Canadiens français. Depuis au moins une décennie, ce constat tente d’être dépassé ». À quoi attribuez-vous ce manque, puis ce renversement progressif de perspective ?

L’histoire militaire contemporaine a longtemps été boudée par les universitaires car, dans son essence, elle est porteuse de discours : aucune victoire n’est anodine, aucune alliance n’est sans un discours politique.

De plus, au Québec, l’histoire militaire des conflits mondiaux est d’abord canadienne. Le Québec est d’abord intéressé à détacher sa spécificité de l’Histoire, ce qui a amené, dans les années 1990, des historiens à questionner la spécificité du Québec dans les conflits mondiaux. Dans le cadre des anniversaires commémoratifs, des études ont commencé à éclore sur la place des Canadiens français dans les deux guerres mondiales.

Nous disposons aujourd’hui d’études rappelant la contribution des Canadiens français dans la Première Guerre mondiale, et la publication de témoignages offre des sources pour le départ de recherches sur de nouveaux thèmes les impliquant.

Il doit sans doute rester bien des avenues à être explorées par l’historiographie québécoise de la Grande Guerre en particulier et des guerres en général. Lesquelles s’avèrent particulièrement porteuses et de quelles sources dispose-t-on pour les mettre éventuellement en lumière ?

Tout n’a pas été dit en effet sur la Première Guerre mondiale. Que l’on pense à la question du Corps du Génie canadien ou de l’intendance et de tout l’appareil administratif qu’il y avait pour maintenir fonctionnel le CAC.

Il y a sans doute encore bien des témoignages à découvrir et des fonds d’archives à exploiter autour de ces questions.

Sébastien Vincent commente les carnets de J.A Couture dans Le Devoir.

- Combien d’engagés volontaires francophones durant la Seconde Guerre mondiale ? - 17 janvier 2021

- Lectures d’hiver : Être soldat de Hitler, à Stalingrad ou ailleurs - 26 janvier 2020

- Le site souligne ses dix ans - 22 janvier 2020