[Nous vous présentons un premier article de notre nouveau collaborateur Alexandre Bélanger. La Rédaction lui souhaite la plus cordiale des bienvenues dans nos pages!]

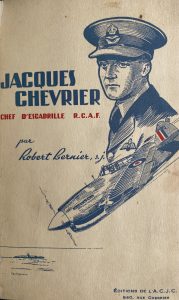

C’est tout à fait par hasard, alors que je fouille dans les archives d’une communauté religieuse, que se retrouve entre mes mains un document qui pique ma curiosité, signé Robert Bernier. Son titre : Jacques Chevrier, chef d’escadrille R.C.A.F. tombé en service au large de Cap-Chat[1]. L’année de publication : 1943.

Comment se fait-il que le diplômé d’histoire que je suis, passionné d’histoire militaire canadienne et québécoise, n’ait jamais entendu ce nom? Un petit sondage non scientifique dans mon entourage me confirme que je ne suis pas seul dans cette situation. Je ne suis tout de même pas fier d’avoir ignoré l’existence d’un héros québécois pendant si longtemps.

Quoi qu’il en soit, je plonge tête première dans la lecture de ce livre. Au fur et à mesure que je tourne les pages fragiles de ce vieux document, j’apprends à connaître ce pilote de guerre méconnu de plusieurs.

Qui était-il, ce Jacques Chevrier? Né à Saint-Lambert en 1917[2] et orphelin de mère, il était issu d’un milieu aisé. Pensionnaire au Collège Brébeuf à un jeune âge, il a pensé pendant un temps devenir Jésuite, avant de finalement choisir l’aviation. Il s’enrôle en 1938, donc avant le déclenchement de la guerre. Il n’y a pas encore de Plan d’entraînement aérien du Commonwealth, donc pas de base aérienne au Québec. C’est à Halifax qu’il sera basé au moment du déclenchement des hostilités.

En février 1940, Chevrier se rend en Grande-Bretagne comme membre d’un escadron de coopération avec l’armée, c’est-à-dire en soutien aux opérations au sol. Il obtient rapidement un transfert vers un escadron de chasse, mais aucun document ne mentionne s’il a pris part à la Bataille d’Angleterre. Sous toute réserve, et pour des raisons que Bouchard explique, il est toutefois possible que Chevrier ait participé aux combats.

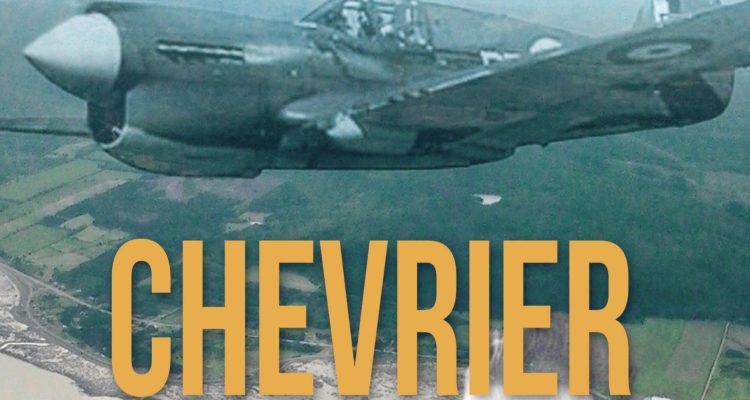

De retour au pays en janvier 1941 à cause d’une santé chancelante, il sera nommé aide de camp du Gouverneur général du Canada peu de temps après son arrivée. Fin mars 1942, Jacques Chevrier reçoit la mission d’organiser le 130e escadron de combat, basé au tout nouvel aéroport de Mont-Joli. C’est en tant que commandant de cette unité qu’il s’envole sur son appareil Curtiss Kittyhawk dans la nuit du 5 au 6 juillet 1942, à la poursuite d’un sous-marin allemand qui vient de couler deux navires marchands au large de Cap-Chat, en Gaspésie. À 5h30 du matin, Jacques Chevrier s’enfonce dans les eaux du Saint-Laurent aux commandes de son avion. On ne retrouvera jamais son corps, pas plus que son avion.

Personnel au quartier général du centre de recrutement, bâtiment Jackson, à Ottawa, en Ontario. Sergent J.J. Souilland, caporal H.W. Angus et le Flight Lieutenant J. Chevrier, le 6 juin 1941. Source: Bibliothèque et Archives Canada/Fonds du Ministère de la Défense nationale/PL-3606

Bien qu’il soit un intéressant premier contact avec la vie du pilote de chasse québécois, le livre de Robert Bernier est, on le constate à la lecture, d’une autre époque. Écrit sous la forme d’un récit héroïque, il n’y a ni références bibliographiques en bas de pages, ni bibliographie à la fin de l’ouvrage. Les sources sur lesquelles s’appuie l’auteur sont limitées. Ce sont surtout des lettres écrites par Jacques Chevrier à l’intention de ses proches. Celles-ci sont d’ailleurs reproduites à la fin du volume. Bernier cite également la notice nécrologique de Jacques Chevrier parue dans le journal La Presse du 7 juillet 1942, soit le lendemain de la mort du pilote.

L’auteur semble avoir connu Chevrier et peut donc présenter au lecteur la personnalité du jeune homme. L’accent est mis sur le volontariat et le courage du jeune militaire. Ce dernier est aussi beaucoup dépeint comme un fervent catholique, un peu zélé diront certains, lorsque vient le temps d’accomplir ses devoirs religieux. On comprend mieux cette façon de décrire le défunt pilote lorsqu’on constate que l’auteur du livre, Robert Bernier, était un Jésuite. En effet, Bernier dépeint le jeune Chevrier comme un homme qui accomplit son devoir de soldat, mais aussi de catholique. C’est selon moi, le gros défaut du livre de Bernier. On semble vouloir faire de Chevrier un martyr, sinon un saint. Ici, la ligne est mince entre biographie et hagiographie.

Toutefois, le choix de faire un récit héroïque peut se comprendre. Souvenons-nous qu’en 1943 la guerre n’est pas terminée. Le vent ne fait que commencer à tourner en faveur des alliés. Le Québec a besoin de héros. Le débat sur la conscription faisant toujours rage, Jacques Chevrier représente l’engagé volontaire, mort en défendant le territoire national qui a été attaqué. On souhaite sûrement en faire un exemple à suivre.

Ma lecture terminée, je considère en avoir appris autant sur la vie de Jacques Chevrier que sur le Québec du début des années 1940. Cet ouvrage, bien que présentant des caractéristiques de rédaction d’une autre époque, m’a donné envie d’en savoir plus au sujet de Jacques Chevrier. Une recherche bibliographique rapide m’indique qu’un ouvrage plus récent est aussi consacré au pilote de guerre.

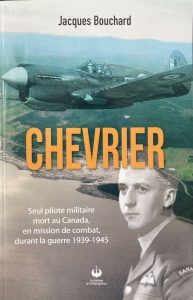

Aussitôt le deuxième livre acheté, je me suis lancé dans la lecture de CHEVRIER : seul pilote militaire mort au Canada, en mission de combat, durant la guerre 1939-1945 de Jacques Bouchard[3]. Dans ce cas-ci il est question d’un ouvrage conçu selon la rigueur et les normes universitaires. Ce livre est une vraie mine d’or d’informations. Les notes en bas de page abondent et la bibliographie est imposante. L’auteur est un membre retraité des Forces armées canadiennes et on voit qu’il maîtrise bien les termes du jargon militaire. L’ouvrage est divisé selon les étapes de la vie de Chevrier, de sa jeunesse jusqu’à l’enquête menée à la suite de son décès, en passant par son éducation et son parcours dans l’aviation.

Aussitôt le deuxième livre acheté, je me suis lancé dans la lecture de CHEVRIER : seul pilote militaire mort au Canada, en mission de combat, durant la guerre 1939-1945 de Jacques Bouchard[3]. Dans ce cas-ci il est question d’un ouvrage conçu selon la rigueur et les normes universitaires. Ce livre est une vraie mine d’or d’informations. Les notes en bas de page abondent et la bibliographie est imposante. L’auteur est un membre retraité des Forces armées canadiennes et on voit qu’il maîtrise bien les termes du jargon militaire. L’ouvrage est divisé selon les étapes de la vie de Chevrier, de sa jeunesse jusqu’à l’enquête menée à la suite de son décès, en passant par son éducation et son parcours dans l’aviation.

Dans son livre, Jacques Bouchard ramène l’aspect religieux de l’officier Chevrier à ce qu’il était vraiment, c’est-à-dire une part réelle de l’identité canadienne-française du jeune pilote, sans tenter d’en faire un saint ou un martyr comme c’est le cas dans le récit de Bernier. Il ne faut toutefois pas sous-estimer la contribution de ce dernier auteur puisque le livre de 1943 fait partie de la bibliographie de celui de 2022. Il a été très utile notamment lorsqu’est venu le temps de reproduire la correspondance de Chevrier avec sa bien-aimée ou ses amis.

Un facteur important à considérer explique que l’ouvrage de Bouchard est le plus complet des deux : le passage du temps. Lorsque Bernier rédige son texte, la mort du pilote n’est survenue que depuis quelques mois. Les documents militaires sont encore classifiés puisque la guerre bat toujours son plein. À l’opposé, Bouchard a eu accès aux archives du ministère de la Défense nationale déclassifiée au fil des décennies. Vous le devinez sûrement, si les deux ouvrages cités plus haut sont intéressants chacun à leur façon, vous en apprendrez davantage en lisant celui de Jacques Bouchard.

Enfin, si une intention est commune aux deux auteurs, c’est celle d’avoir voulu honorer la mémoire du Squadron Leader Jacques Chevrier. Jeune Canadien français unilingue, Chevrier a su faire sa marque dans l’Aviation royale du Canada, malgré son caractère anglophone et de tradition britannique. Il était volontaire, prêchait par l’exemple et était attentionné aux besoins de ses subordonnés. Un Québécois mort en défendant son pays attaqué mérite plus de considération que l’oubli généralisé dont il est victime. Tâchons de faire ce travail de mémoire en l’honneur de l’un des nôtres : Jacques Chevrier, un héros québécois.

Jacques Chevrier, entre 1939 et 1942. Image tirée de l’ouvrage de Robert Bernier.

[1] Robert Bernier, S. J., Jacques Chevrier : chef d’escadrille, R.C.A.F. tombé en service au large de Cap-Chat, Montréal, Éditions de l’A.C.J.C., 1943, 95 p.

[2] Les informations biographiques concernant Jacques Chevrier proviennent des deux ouvrages dont il est question dans cet article.

[3] Jacques Bouchard, CHEVRIER : seul pilote militaire mort au Canada, en mission de combat, durant la guerre 1939-1945, Caraquet, Les Éditions de la francophonie, 2022, 223 p.