Par Frédéric Smith

Extrait légèrement remanié de l’ouvrage « La France appelle votre secours ». Québec et la France libre, 1940-1945, publié en mars 2012 par l’auteur, chez VLB Éditeur.

*****

Antoine de Saint-Exupéry, aviateur et écrivain

Au début de mai 1942, l’aviateur et écrivain français Antoine de Saint-Exupéry[i] prononce une conférence à Québec, au Palais Montcalm, sous les auspices de l’Institut canadien. L’auteur est de passage dans la province à l’invitation de son éditeur canadien, Bernard Valiquette. Sa venue à Québec est organisée par son ami Charles De Koninck, avec qui il correspond de façon régulière.

Saint-Exupéry s’est exilé aux États-Unis en décembre 1940. À New York, il côtoie quelque peu la société française, mais on le dit plutôt abattu et solitaire[ii]. Les positions de Saint-Exupéry par rapport à la guerre semblent imprécises. Certains croient qu’il est pétainiste, d’autres qu’il serait plutôt gaulliste.

Les auditeurs massés dans la petite salle du Palais Montcalm pour l’entendre, ce lundi soir du 4 mai 1942, forment un public bigarré. On y retrouve tant des vichystes que des gaullistes venus écouter un grand auteur raconter ses souvenirs de guerre. Saint-Exupéry avait d’ailleurs averti qu’il parlerait de la France sans entrer dans les débats politiques. Il aborde plutôt les difficultés d’approvisionnement en vivres, le sauvetage spirituel de la France et le contraste qui existait entre la préparation de la France et celle de l’Allemagne[iii].

Selon Saint-Exupéry, la France maintenant désarmée est soumise au chantage de l’ennemi. Elle hait l’Allemagne infiniment plus qu’avant la guerre. L’auteur estime qu’il vaut encore mieux traiter avec un « arriviste » comme Pierre Laval, nommé chef du gouvernement vichyste le mois précédent, qu’avec un « nazi convaincu » comme Marcel Déat. Au final, ce qui importe, c’est la libération. Il conclut sur ces mots : « La France, ce peuple, ce monde spirituel, ça ne s’efface pas en cinquante ans ni même en cent ans. Et la preuve, c’est que nous vous retrouvons, vous ici, qui avez les mêmes mœurs et les mêmes coutumes que nous[iv]. »

Au terme de la conférence, le professeur franco-suisse Auguste Viatte, proche du Comité France libre de Québec et proche des De Koninck, ne trouve Antoine de Saint-Exupéry ni « dégonflé », ni neutre devant l’ennemi[v]. Mais l’homme n’a pas pris position en faveur du général de Gaulle. Le Comité France libre de Québec et sa présidente, Marthe Simard, déplorent d’ailleurs que les vichystes de la capitale aient accaparé le célèbre écrivain. Simard confie à Viatte en avoir été profondément vexée. « Mme Simard me dit que les “Vichystes” font de lui un grand homme et s’abritent derrière lui. Faut-il être bête », écrit-il dans son journal personnel. « Même si l’on diffère avec lui sur l’opportunité de rompre avec Vichy et le maintien, là-bas, de la résistance, il se place à un point de vue autrement transcendant et il a sur la situation générale des vues autrement profondes que de Gaulle lui-même. »

Quelques intellectuels se retrouvent ensuite chez les De Koninck, chez qui Saint-Exupéry réside, dans leur grande maison du 25 de la rue Sainte-Geneviève, dans le Vieux-Québec. Le mathématicien Adrien Pouliot et le chimiste Cyrias Ouellet sont du nombre. L’écrivain délaisse rapidement les conversations intellectuelles entre adultes pour s’asseoir avec les enfants et leur montrer des avions en papier et des dessins.

L’aîné des De Koninck, Thomas, est alors âgé de huit ans et pose constamment des questions à Saint-Exupéry. Pourrait-il avoir servi d’inspiration au Petit Prince, que l’écrivain publiera l’année suivante, en 1943 ? Le personnage aurait été esquissé à gros traits plusieurs années auparavant, mais on raconte que Saint-Exupéry aurait lui-même confirmé avoir complété son dessin en s’inspirant du jeune fils De Koninck. La lettre de l’écrivain qui le confirmait à son ami Charles ayant été perdue, la famille aurait préféré demeurer discrète à ce sujet.

Devenu professeur de philosophie à l’Université Laval, comme son père avant lui, Thomas De Koninck raconte l’anecdote au journal La Presse en mai 2003[vi], puis au Soleil en février 2006[vii]. Selon lui, le célèbre personnage n’est autre que l’auteur lui-même. L’une des sœurs du philosophe, Godelieve De Koninck, est récemment revenue sur l’épisode dans un livre qu’elle consacre à ses souvenirs d’enfance. Elle demeure tout aussi énigmatique que son frère sur les origines du petit garçon à la chevelure dorée :

Je le revois [Saint-Exupéry] le coude appuyé sur la tablette qui surplombait la cheminée de notre salon quand il était invité à souper. Les cheveux noirs, lisses, une physionomie spéciale mais que j’aurais de la difficulté à décrire ; silencieux, des yeux extraordinaires, profonds, qui nous fouillaient comme des rayons X. Il avait l’air de s’ennuyer. Les adultes passaient à table et je ne sais pas par quelle astuce, mais tout à coup, il se retrouvait avec nous, au sous-sol. Il s’asseyait par terre, nous fabriquait des avions en papier et les faisait voler d’un bout à l’autre de la pièce. Thomas lui posait des questions. Pourquoi ? Quand ? Comment ? Peut-être un peu à la façon du petit Prince[viii]…

Le mystère demeure. N’empêche, la ressemblance entre le jeune garçon de huit ans et les dessins de Saint-Exupéry reste frappante et l’anecdote paraît aussi vraisemblable que d’autres hypothèses envisagées ultérieurement.

Le 6 mai, Auguste Viatte dîne en compagnie de l’écrivain, « très chic, plein de verve et d’aperçus profonds, avec des histoires concrètes et voyantes – celle des anarchistes d’Espagne, celle des guanacos et des pauvres, le mythe du totem – que nous retrouverons sans doute dans ses livres ». S’y trouvent également Renée Lahaye, Alice Amyot, l’abbé Alphonse-Marie Parent, l’ethnographe et folkloriste Luc Lacourcière et les De Koninck. La conjointe salvadorienne de Saint-Exupéry, Consuelo, est aussi présente[ix].

Puis vient le temps des adieux. Le départ de l’écrivain a déjà été ajourné à deux reprises en raison, selon Viatte, du plaisir de Saint-Exupéry « pour ces discussions d’idées, qui le reposent de New York où il vit seul comme un sauvage ». Or, ce sont plutôt des problèmes de visa qui l’empêchent de retourner aux États-Unis. Il lui faudra encore cinq semaines d’attente à Montréal avant d’obtenir l’autorisation de traverser la frontière.

L’année suivante, la publication du Petit Prince à New York fait entrer Antoine de Saint-Exupéry dans la légende. Mais l’écrivain est déjà ailleurs. Il souhaite désespérément un ordre de mobilisation qui lui permettrait de rejoindre les Forces aériennes françaises libres, malgré son âge, ses problèmes de santé et le fait qu’il soit en réalité peu doué pour le pilotage. Il reprend finalement du service en Tunisie en avril 1943, effectue quelques missions de reconnaissance puis rejoint son ancien groupe de reconnaissance au printemps 1944.

Le matin du 31 juillet 1944, le pilote-écrivain s’envole de l’aéroport de Poretta en Corse pour une mission cartographique qui permettra de préparer un éventuel débarquement allié en Provence. On ne le reverra plus.

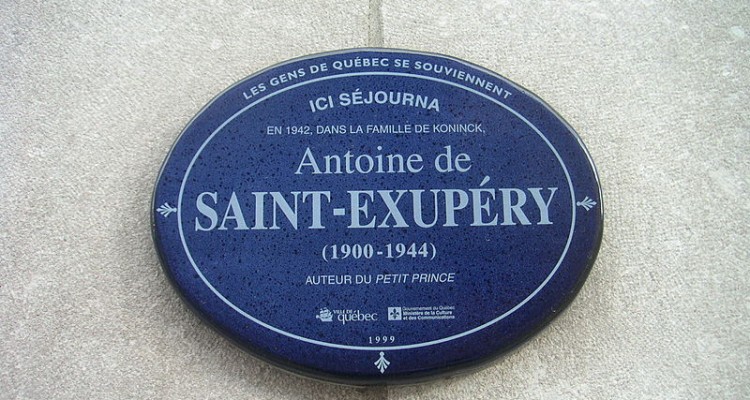

Plaque fixée à la façade du 25, rue Sainte-Geneviève, dans le Vieux-Québec, autrefois la résidence de la famille De Koninck.

[i] Né à Lyon en 1900 et devenu pilote d’avion de chasse, Antoine de Saint-Exupéry avait été mobilisé en novembre 1939 malgré des problèmes de santé récurrents, puis démobilisé après l’armistice de juin 1940 en compagnie de ses camarades du groupe de reconnaissance 2/33. L’auteur, lui, est déjà connu pour ses romans Courrier Sud (1929), Vol de nuit (1931) et Terre des hommes (1938).

[ii] Auguste Viatte, D’un monde à l’autre… Journal d’un intellectuel jurassien au Québec (1939-1949). Vol. 1 : Mars 1939-novembre 1942, édité et présenté par Claude Hauser, Québec, Paris et Courrendlin, Les Presses de l’Université Laval, L’Harmattan et Éditions Communication Jurassienne et Européenne, 2001, p. 408.

[iii] « La France doit sauver sa chair et ses valeurs spirituelles », L’Action catholique, 5 mai 1942, p. 13.

[iv] « Saint-Exupéry a confiance en la France », Le Soleil, 5 mai 1942, p. 20.

[v] Auguste Viatte, D’un monde…, op. cit., p. 408-409.

[vi] Hugo Dumas, « Le vrai Petit Prince, c’est lui! », La Presse, 8 mai 2003, p. A1.

[vii] Louis-Guy Lemieux, « Le Petit Prince, c’est Saint-Ex avec les traits du jeune Thomas De Koninck », Le Soleil, 25 février 2006, p. D2.

[viii] Godelieve De Koninck, Souvenirs pour demain, Québec, G. De Koninck, 2011, p. 47-48.

[ix] Auguste Viatte, D’un monde…, op. cit., p. 410.

- Suggestion de lecture : 18 récits inédits du jour J - 30 septembre 2024

- Allemands et Canadiens face à face : Entretien avec Stéphane Roussel - 7 avril 2024

- Maurice Cardinal et le premier prisonnier de Carpiquet - 4 octobre 2023